今天给大家带来的是我国化学有害因素接触限值及其应用,要做好识别,先得了解限值,这是基础。

1

职业接触限值(OELs)的定义

即职业性有害因素的接触限制量值。指劳动者在职业活动过程中长期反复接触,对绝大多数接触者的健康不引起有害作用的容许接触水平。

2

职业接触限值(OELs)的类型

时间加权平均容许浓度(PC-TWA):

以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。

短时间接触容许浓度(PC-STEL):

在遵守PC-TWA前提下,容许短时间(15min)接触的浓度。

最高容许浓度(MAC):

工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

超限倍数(excursion limits):

对未制定PC-STEL化学有害因素,在符合8h时间加权平均容许浓度的情况下,任何一次短时间(15min)接触的浓度均不应超过的PC-TWA的倍数值。

3

职业接触限值的应用

PC-TWA的应用

8h时间加权平均容许浓度(PC-TWA)是评价工作场所环境卫生状况和劳动者接触水平的主要指标。如职业病危害控制效果评价,工作场所职业病危害因素定期检测与现状评价,系统接触评估,因生产工艺、原材料、设备等发生改变需要对工作环境重新进行评价时,尤应着重进行TWA的检测、评价。

(1)个体检测是测定TWA比较理想的方法,尤其适用于评价劳动者实际接触状况,是工作场所化学有害因素职业接触限值的主体性限值。

(2)定点检测也是测定TWA的一种方法,要求采集一个工作日内某一工作地点,各时段的样品,按各时段的持续接触时间与其相应浓度乘积之和除以8,得出8h工作日的时间加权平均浓度(TWA)。

PC-STEL的应用

PC-STEL是与PC-TWA相配套的短时间接触限值,可视为对PC-TWA的补充。只用于短时间接触较高浓度可导致刺激、窒息、中枢神经抑制等急性作用,及其慢性不可逆性组织损伤的化学物质。

在遵守PC-TWA的前提下,PC-STEL水平的短时间接触不引起:①刺激作用;②慢性或不可逆性损伤;③存在剂量-接触次数依赖关系的毒性效应;④麻醉程度足以导致事故率升高、影响逃生和降低工作效率。

即使TWA符合,短时间接触浓度也不应超过PC-STEL。当接触浓度超过PC-TWA,达到PC-STEL水平时,一次持续接触时间不应超15min,每个工作日接触次数不应超过4次,相继接触的间隔时间不应短于60min。

对制定有PC-STEL的化学物质进行监测和评价时,应了解现场浓度波动情况,在浓度最高的时段按采样规范和标准检测方法进行采样和检测。

MAC的应用

MAC主要是针对具有明显刺激、窒息或中枢神经系统抑制作用,可导致严重急性损害的化学物质而制定的不应超过的最高容许接触限值,即任何情况都不容许超过的限值。

最高浓度的检测应在了解生产工艺过程的基础上,根据不同工种和操作地点,采集能够代表最高瞬间浓度的空气样品再进行检测。

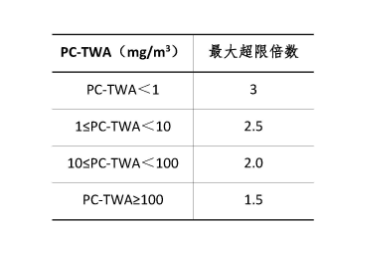

超限倍数的应用

对于粉尘和未制定PC-STEL的化学物质,即使其8h TWA没有超过PC-TWA,也应控制其漂移上限。因此,可采用超限倍数控制其短时间接触水平的过高波动。

超限倍数所对应的浓度是短时间接触浓度,采样和检测方法同PC-STEL。

对未制定PC-STEL的化学物质和粉尘,采用超限倍数控制其短时间接触水平的过高波动。在符合PC-TWA的前提下,粉尘的超限倍数是PC-TWA的2倍;化学物质的超限倍数见下表。

注意事项

(1)本标准不适用于非职业性接触。

(2)本标准应由受过职业卫生专业训练的专业人员使用。

(3)职业接触限值是基于科学性和可行性制定的,所规定的限值不能理解为安全与危险程度的精确界限,也不能简单地用以判断化学物质毒性等级。

(4)工作场所有害因素职业接触限值是用人单位监测工作场所环境污染情况,评价工作场所卫生状况和劳动条件以及劳动者接触化学因素的程度的重要技术依据,也可用于评估生产装置泄漏情况,评价防护措施效果等。

(5)工作场所有害因素职业接触限值是职业卫生监督管理部门实施职业卫生监督检查、职业卫生技术服务机构开展职业病危害评价的重要技术法规依据。

(6) 评价工作场所职业卫生状况或劳动者个人接触状况时,应正确运用时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度或最高容许浓度的职业接触限值,并按照有关标准的规定,进行空气采样、监测,以期正确地评价工作场所化学有害因素的污染状况和劳动者接触水平。

4

特殊效应的化学毒物

皮肤吸收

(1)备注栏内标有(皮)的物质(如有机磷酸酯类化合物,芳香胺,苯的硝基、氨基化合物等),表示可因皮肤、黏膜和眼睛直接接触蒸气、液体和固体,通过完整皮肤吸收引起全身效应。

(2)使用(皮)的标识旨在提示即使空气中化学物质浓度等于或低于PC-TWA时,通过皮肤接触也可引起过量接触。

(3)对于那些标有(皮)标识且OELs低的物质,在接触高浓度,特别是在皮肤大面积、长时间接触的情况下,需采取特殊预防措施减少或避免皮肤直接接触。当难以准确定量接触程度时,也必需采取措施预防皮肤的大量吸收。

(4)对化学物质标识(皮)并未考虑该化学物质引起刺激、皮炎和致敏作用的特性,对那些可引起刺激或腐蚀效应但没有全身毒性的化学物质也未标以(皮)的标识。

(5)患有皮肤病时可明显影响皮肤吸收。

致敏性

(1)在备注栏内标有(敏),是指已被人或动物资料证实该物质可能有致敏作用,但并不表示致敏作用是制定PC-TWA所依据的关键效应,也不表示致敏效应是制定PC-TWA的唯一依据。

(2)使用(敏)的标识不能明显区分所致敏的器官系统,未标注(敏)标识的物质并不表示该物质没有致敏能力,只反映目前尚缺乏科学证据或尚未定论。

(3)使用(敏)的标识旨在保护劳动者避免诱发致敏效应,但不保护那些已经致敏的劳动者。

(4)减少对致敏物及其结构类似物的接触,可减少个体过敏反应的发生率。对某些敏感的个体,防止其特异性免疫反应的唯一方法是完全避免接触致敏物及其结构类似物。应通过工程控制措施和个人防护用品以有效地减少或消除接触。

(5)对工作中接触已知致敏物的劳动者,必须进行教育和培训(如检查潜在的健康效应、安全操作规程及应急知识)。应通过上岗前体检和定期健康监护,尽早发现特异易感者,及时调离接触。

致癌性

(1)致癌性标识按国际癌症研究中心(IARC)分级,在备注栏内用(G1)、(G2A)、(G2B)标识,作为参考性资料。化学物质的致癌性证据来自于流行病学、毒理学和机理研究。

(2)对于标有致癌性标识的化学物质,应采用技术措施与个人防护,减少接触机会,尽可能保持最低接触水平。

(3)本标准引用国际癌症组织(IARC)的致癌性分级标识G1、G2A、G2B,作为职业病危害预防控制的参考。IARC将潜在化学致癌性物质分类为:G1(确认人类致癌物)、G2A(可能人类致癌物)、G2B(可疑人类致癌物)、G3(对人及动物致癌性证据不足)和G4(未列为人类致癌物)。

联合作用

(1)当工作场所中存在两种或两种以上化学物质时,若缺乏联合作用的毒理学资料,应分别测定各化学物质的浓度,并按各个物质的职业接触限值进行评价。

(2)当两种或两种以上有毒物质共同作用于同一器官、系统或具有相似的毒性作用(如刺激作用等),或已知这些物质可产生相加作用时,则应考虑其联合作用。

(3)混合物的阈限值:C1/L1+C2/L2+…Cn/Ln>1,就认为超过混合

物的阈限值(式中C1表示某物质实测的空气浓度,L1表示相应的阈限值)。

-END-

来源 | 职防技术专委会